丹中友谊历久弥坚 交流合作如火如荼

2020年对丹麦和中华人民共和国而言是特殊的一年,因为70年前,两国政府发表了新闻公报,宣布缔结外交关系。

丹中两国交往的悠久历史可以追溯到17世纪,当时第一批丹麦商船抵达中国。此后,丹中关系逐步深化。1820年,丹麦委任的第一位驻华领事抵达广州,随后丹麦又在中国许多内陆和沿海城市设立了领事或者外交代表。1912年,丹麦在北京建立了公使馆,这是丹麦在欧洲和北美地区以外建立的首家外交机构。

1950年,丹麦成为了最早承认并与中华人民共和国建交的西方国家之一。同时,自1908年的一个多世纪以来,丹麦是唯一一个同中国有着不间断外交关系的西方国家。

过去的七十年中,数个“首次”见证了我们双边关系所取得的长足进展:

1974年,在时任美国总统尼克松访华仅仅两年后,时任丹麦首相鲍尔·哈尔特林访问中国,并会见了毛泽东主席,成为了首批访华的西方政府首脑之一;

五年后的1979年9月,丹麦女王玛格丽特二世对中国进行国事访问,成为了首位访问中华人民共和国的西方君主;

2008年是丹中两国关系的升级。在时任丹麦首相安诺斯·福格·拉斯穆森的领导下,丹麦和中国就建立全面战略伙伴关系达成一致,两国在联合声明中表示要不断扩大更广泛领域的合作。由此,丹麦成为第一个与中国建立全面战略伙伴关系的北欧国家。

如今,丹麦与中国在两国有着共同利益的各个领域开展合作,包括气候、能源、环境、食品、农业、卫生、海事、文化、科研、教育、科技以及其他诸多领域。

自2005年以来,丹麦对华出口份额增长了三倍,中国已成为丹麦在亚洲最大的出口市场和贸易伙伴。2019年,丹麦对中国的货物和服务贸易出口总额超过734亿丹麦克朗(约合人民币772亿元),与2018年相比增长了8.5%。

丹麦企业在中国进行大量投资,随着对中国市场兴趣的增加,越来越多的丹麦企业在华开展业务。他们根据中国消费者的需求量身定制了产品,建立了本土的生产链,打造了自己的研究部门,并开展了相关领域的战略合作,从而也为中国能源、环境、海事、食品和制药等行业的发展和就业做出了贡献。

丹中全面战略伙伴关系的一大重要基石是中华人民共和国国务院总理李克强和时任丹麦首相拉尔斯·洛克·拉斯穆森于2017年5月在北京正式发表的《中丹联合工作方案》。《中丹联合工作方案》是两国合作的支柱,涵盖了58个具体合作领域,涉及约80家丹中两国政府机关和机构。

丹麦和中国之间的深厚交往不仅涵盖政府和企业领域,还覆盖了人文交流与跨文化对话。

中国是丹麦政府国际文化交流行动计划的重要组成部分。2012年,丹中两国签署协议,约定在北京和哥本哈根分别建立丹麦文化中心和中国文化中心。此外,两国还签署了另外两项协议,旨在加强两国博物馆间的交流,并在丹麦皇家音乐学院建立世界第一个孔子音乐学院。

2014年至2015年,丹麦在华文化季启动。文化季囊括展览、音乐会、电影放映、文学活动、戏剧表演和建筑设计项目等在内170余项文化活动,是迄今为止丹麦在华举办的规模最大的单独的艺术文化展示项目。

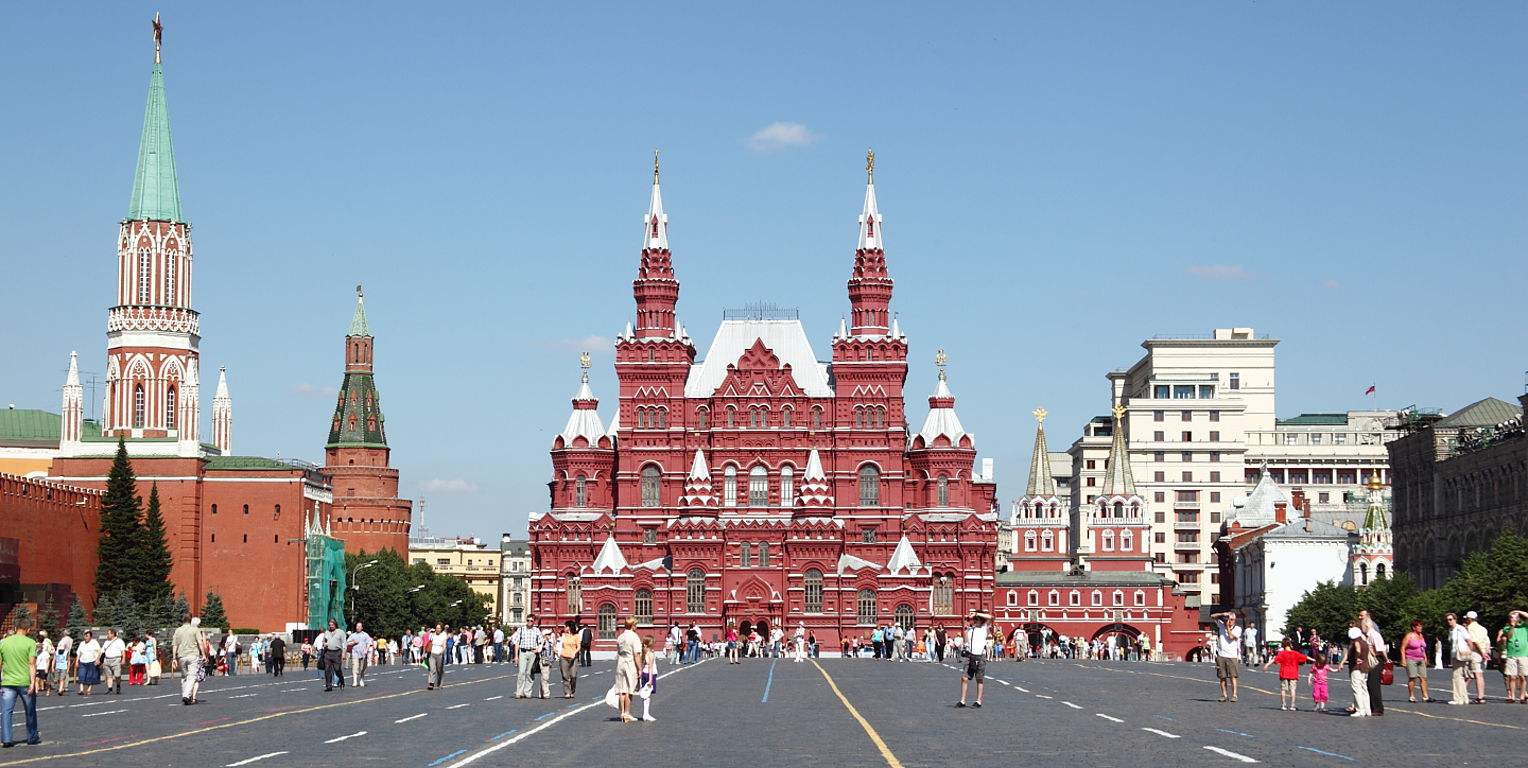

2017年,两国举办“中国-丹麦旅游年”。同年9月,丹麦王储腓特烈访问了北京和广州,促进两国文化和教育领域的关系,并参加了“中国-丹麦科研教育中心”的揭幕典礼。腓特烈王储于2018年再次访问北京,出席北京设计周的哥本哈根主宾城市展览开幕式。

2019年,两只大熊猫“星二”和“毛二”移居丹麦。作为中国和丹麦两国人民之间深厚友谊的象征,两只大熊猫入住了哥本哈根动物园,在由世界著名建筑师事务所Bjarke Ingels Group(BIG)设计的阴阳太极状熊猫馆安家。

《中丹联合工作方案》将在未来继续作为丹中双边合作的基石发挥重要作用。《方案》正在更新,将着重于对联合国可持续发展目标的贯彻实施,为两国的伙伴关系开拓新方向。中国和丹麦共同的政策重点之一是引领应对气候变化,我们需要一同为气候变化采取强有力的行动,我们需要紧密合作,通过投资清洁能源技术等方式创造更多的机会,推动绿色和可持续转型。

丹麦王国驻华大使馆公使衔参赞、丹麦贸易委员会中国地区协调员特力(Thierry Hoppe)